La explotación de bancos perlíferos fue un importante estímulo para la exploración y el poblamiento de algunas áreas del Caribe durante el siglo XVI. Ligados a este fenómeno económico, se dieron singulares procesos demográficos que permitieron el surgimiento de rancherías, asientos, villas y ciudades con peculiares características espaciales, políticas y sociales. La localización exitosa de ostrales perlíferos se dio en tres áreas principales: la península de La Guajira, el istmo de Panamá y el grupo insular conformado por Margarita, Coche y Cubagua. Para efectos de la búsqueda y el aprovechamiento de los ostrales, el Caribe fue considerado por los comerciantes de perlas como unidad geográfica y económica.

Las haciendas de perlas se pueden definir como el conjunto de personas, bienes, canoas, aparejos de pesca y edificaciones necesarios para el desarrollo de la explotación perlera. Estas podían pertenecer a un solo dueño o a una sociedad comercial. Durante el auge de la extracción perlífera en la isla de Cubagua, la Audiencia de Santo Domingo informó al monarca de la inconveniencia de enviar más esclavos a dicha isla debido a la facilidad de fugarse a la Margarita o a las costas del continente a través del mar. A esto se le llamaría después “cimarronaje marítimo”. En el cabo de la Vela gran parte de los esclavos negros fueron introducidos de contrabando a través del intercambio con corsarios y piratas ingleses como Francis Drake.

Cuenta el historiador alemán Enrique Otte, en su obra clásica Las perlas del Caribe, que en 1526 se registró en Cubagua la importación de 30 negros por Sancho Ortiz y su sobrino Juan de Urrutia. En 1528 obtuvieron licencia de la Corona para introducir a Cubagua 30 esclavos más. No todos los negros importados eran esclavos en Cubagua. Rodrigo López, un hombre culto que sabía latín, fue vendido fraudulentamente y empezó una larga lucha por su libertad, que obtuvo en 1535. Juan Moreno, negro libre, trabajó de albañil en la construcción de la fortaleza de Cubagua cobrando seis tomines (el mismo salario que recibieron dos carpinteros españoles). Rodrigo de Funes, negro horro, se desempeñó como mayordomo de una hacienda de perlas en el Cabo de la Vela.

La alimentación de europeos y africanos, al fin y al cabo, gentes del Viejo Mundo, comprendía carne y vino, que estaban vedados a los esclavos indígenas, como lo declararon los miembros del Cabildo del cabo de la Vela en 1544: “Si de la carne que nos y los dichos negros nos mantenemos, los dichos indios se mantuviesen, es cosa cierta y averiguada viven enfermos y se les acorta la vida; y los dichos indios tienen por natural el pescado que en la dicha agua se cría”.

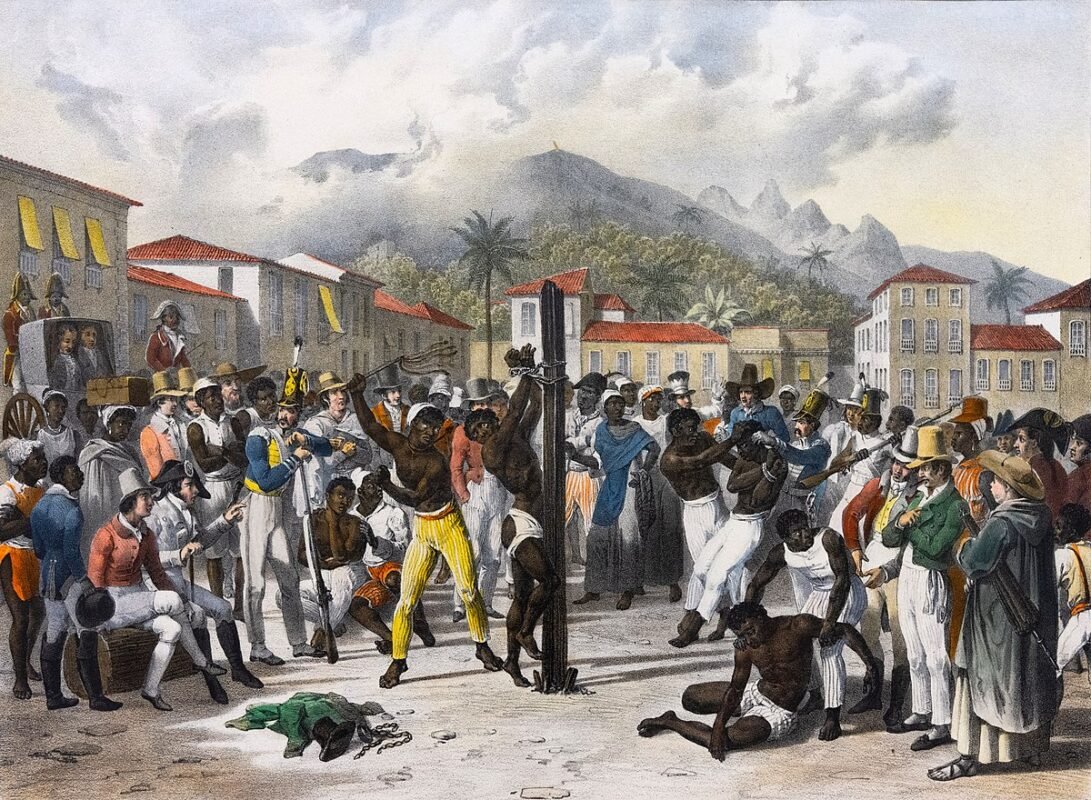

Durante el último cuarto del siglo XVI, los esclavos negros comenzaron a ser introducidos al buceo de perlas. Ello derivó en abusos de los señores de canoas y en alzamientos de la población esclavizada, que se extendieron hasta principios del siglo XVII. Como lo ha señalado Miryam Kaplan, la ranchería de las perlas era una “sociedad cerrada en donde se encontraban varios grupos sociales y raciales integrados en una jerarquía de poder”. Dicha autora llama la atención sobre la singularidad de este conglomerado humano “cuya rareza para esta época (1538-1570) es un ejemplo más de la diversidad de estructuras sociales que se formaron durante el proceso de conquista y poblamiento hispánico en América”.

Weildler Guerra Curvelo