El mundo arde, y no exclusivamente por la pandemia del Covid19 o por las movilizaciones sociales que acontecen en nuestro país. Ante la coyuntura mundial más difícil del siglo XXI, se suma un nuevo episodio del interminable conflicto árabe-israelí, el cual deja 217 muertos en la Franja de Gaza, incluidos 63 niños y 36 mujeres, además de 1.500 heridos, la mayoría por supuesto, palestinos hijos de Ismael.

Pero ¿Cuál es la causa del conflicto? ¿Quiénes son los principales responsables? ¿Existirá alguna salida en el mediano plazo? Para dar respuesta a estos interrogantes me apura relacionarles algunas causas y efectos para tratar de entender un conflicto que brilla por su alta complejidad.

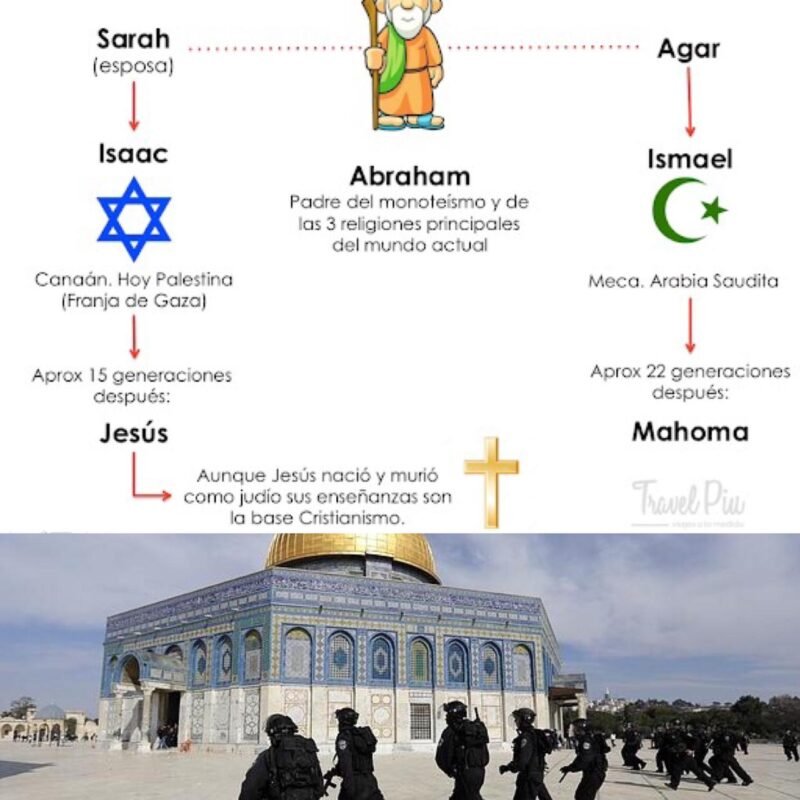

Según algunas fuentes arqueológicas y lecturas de documentos antiguos, los primeros registros de pueblos existentes en la provincia de Arabia (conocido también como Canaán) fueron tribus semitas, tales como los Amorreos, los fenicios (filisteos), y también los cananeos cuya ascendencia –según los expertos- proviene de Cam, hijo de Noé. Así mismo, es a Canaán a donde huye Agar junto a su hijo Ismael luego de atravesar el desierto y cuyos descendientes se conocerían como ismaelitas (árabes). Es justamente Canaán la tierra que posteriormente se prometió a los hijos de Isaac “Israel” cuyos descendientes se conocerían como israelitas. Son los descendientes de Abraham quienes finalmente se encuentran en dicha provincia. Siendo así, ¿ya poblaban los árabes la tierra prometida? Yo creería que sí, pero será una discusión que le dejaré a los versados en la materia.

Pasemos ahora al contexto reciente. Adicionalmente al componente religioso y milenario, el enfrentamiento bélico y las agitaciones fuertes entre árabes e israelíes es relativamente nuevo. Desde la Gran Guerra y el desvanecimiento del Imperio Turco Otomano, los británicos prometen a los territorios árabes la creación de dos grandes estados; al sur la Gran Arabia Y al norte la Gran Siria donde quedaría Palestina. Además, el entonces imperio británico también en decadencia, prometió a través del acuerdo de Balfour (1917) la creación del “Hogar Nacional Judío” en Palestina como efecto de la lucha librada por el Movimiento Sionista para consolidar el Estado Judío y poner fin a milenios de persecuciones y exilio. Pero cuando de potencias se trata, intereses económicos pululan y por ende, pactos rotos y una doble agenda bajo la mesa fueron el común denominador.

Los ingleses en la Primera Guerra Mundial prometieron a la comunidad judía que en la tierra llamada palestina existirá Israel, mientras que para la disolución del imperio turco otomano los ingleses prometieron que en la tierra llamada palestina existiría un Estado Árabe. Dos promesas que no se pueden cumplir al tiempo, a la misma tierra se le prometieron dos pueblos, pero claro, ingleses o franceses anteponen sus verdaderos intereses, creando protectorados y delimitando las fronteras con sus petroleras.

Poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial alrededor de unos 600 mil judíos se asentaban en territorio palestino (la mitad de la población árabe del momento en Palestina) esto producto de la incansable lucha nacionalista del movimiento sionista. Estos asentamientos causaron las primeras tensiones entre los hijos de Ismael y de Israel, desencadenándose en el remedio que resultó peor que la enfermedad: la resolución 181 de 1947 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Con esta resolución las potencias establecen el Plan de Partición de Palestina en: un Estado Judío, un Estado Árabe y una zona bajo régimen internacional particular que comprende a Jerusalén; un lugar santo para las tres religiones monoteístas.

En 1948 se proclama el Estado de Israel a lo cual se opuso la Liga Árabe rotundamente. Ante el vil despojo territorial y momento particular de esta historia, estalla el belicismo y se tiñe de sangre y desolación el oriente medio. Al día después de esta proclamación, el vecindario declara la primera guerra, cinco países árabes atacan a Israel y después de un año de batalla, el recién creado Estado conquista la parte occidental de Jerusalén, embistiéndose el amparo internacional de la ciudad santa.

En 1956 la crisis del Canal del Suez provocó un nuevo enfrentamiento militar sin alteración de las fronteras. En 1967 la notoria Guerra de los Seis Días, Israel avante logra ocupar los territorios palestinos (Cisjordania y Gaza) además del Sinaí y en 1973 la Guerra de Yom-Kipur que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel desembocando 5 años después en los Acuerdos de “Camp David” en donde Anwar Sadat renuncia al panarabismo de su antecesor Nasser y como presidente de Egipto firma la paz con Israel. Los acuerdos liderados por el ex presidente Carter, supusieron el final de la guerra abierta entre Israel y sus vecinos árabes. Desde entonces la historia se concentra en una lucha exclusiva entre Palestina e Israel.

En la actualidad, los territorios de la nación palestina (Cisjordania y Gaza) siguen en parte bajo ocupación militar israelí y en parte bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina. La tierra sagrada para todos -Jerusalén- sigue vista como el botín más preciado. Por un lado la nación palestina inmersa en pobreza, desamparo y muerte, pero con el derecho legítimo de reclamar su territorio aunque siga sin reconocimiento internacional como Estado. De la otra orilla, la entidad sionista, alguna vez errante, hoy cuenta con la carrera armamentista más avanzada de la región y con unas fuerzas de defensa para mantener sus fronteras casi intactas.

Vacilaría, si les soy honesto, creer en que la tierra prometida o el pueblo elegido es propiamente de un lado de la historia. Todos los que habitamos el mundo somos el pueblo de Dios, quedando si, en deuda de vivir acorde a su palabra con actos de paz, perdón y reconciliación. Reconozco que anhelo un Estado palestino, con reconocimiento y apoyo internacional para el resurgir de un pueblo con decenas de miles de muertos y millones de refugiados. Los liderazgos del mundo deben interceder, no prometiendo independencias bajo la mesa para luego repartirse los territorios y sus utilidades. La paz implica ceder y reconocerse entre sí, construir sobre la base de la diferencia, pero no aquella diferencia que nos quieren etiquetar desde los medios de comunicación en donde unos son los buenos, otros los malos o en donde unos merecen habitar allí por ser el pueblo predilecto del creador.

Miguel Lugo Romero