Ocurrió hace once años. La Universidad de Columbia organizó un encuentro de investigadores indígenas de distintos países del mundo que se llevaría a cabo en la ciudad de Nueva York a la cual debía asistir como ponente. Recibimos la invitación que nos envió la destacada investigadora Ana María Ochoa profesora colombiana de dicha universidad. A mi esposa, Tivi López, le correspondió el honor de preparar la cena que se les brindaría a los investigadores invitados cuyo menú debía enmarcarse dentro de las cocinas amerindias. Uno de los problemas era el de conseguir los ingredientes frescos de esas preparaciones que comprendían camarones secos, bayas de Jamaica, calamares, algunas especies de pescados y sobre todo carne de cabra u oveja.

Los camarones secos siempre podrán obtenerse en los barrios chinos de cualquier ciudad de Norteamérica ya se trate de San Francisco o de Vancouver. Los calamares y pescados de todas las especies que provienen de los distintos continentes se conseguían en sus amplias y surtidas pescaderías. Las especias propias del Caribe y la harina de maíz se encontraban con facilidad en las tiendas dominicanas. La dificultad estaba en cómo obtener el chivo sin el temible sabor a almizcle de los machos reproductores. Recordamos entonces el consejo de uno de mis tíos indígenas: “cuando tengas un invitado especial en tu casa bríndale una cabritona sin pecar”. Esto equivale a una joven cabra u oveja que aún no ha sido montada. El problema era ¿en dónde conseguir un animal así en Nueva York?

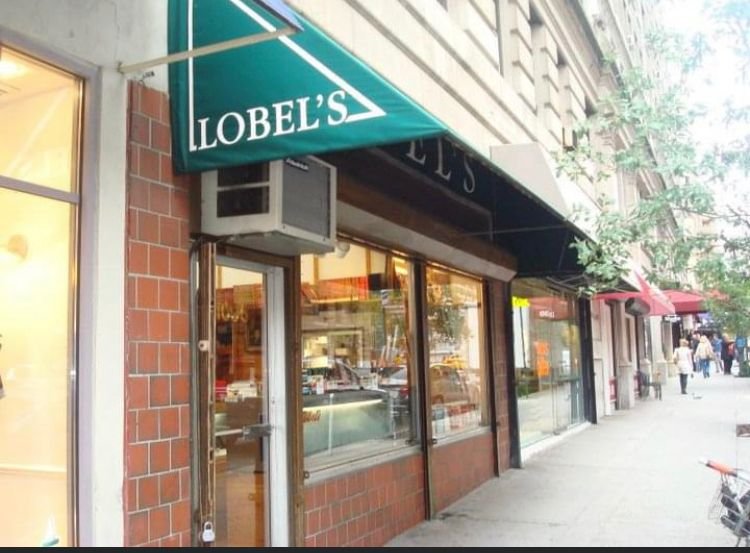

La universidad de Columbia, de manera diligente, localizó una carnicería con una gran reputación en la avenida Madison en Manhattan. Sus propietarios habían iniciado el negocio en 1840 en Austria y en 1911 uno de ellos, llamado Nathan Lobel, emigró a los Estados Unidos a la edad de 17 años. Desde entonces varias generaciones de esa familia mantenían la reputación de su negocio. Decidimos ir hasta la carnicería para que Tivi dirigiera el tamaño y forma de los cortes siguiendo el arte indígena de cortar.

Lo que observamos al llegar era que las personas a cargo coincidían con los wayuu en que la edad ideal del animal debía ser una cabra de tres meses. Sin embargo, vimos con preocupación que, siguiendo un criterio cartesiano, los cortes de las carnes y huesos eran estrictamente cuadrados, cilíndricos o rectangulares. Eran cortes geométricos hechos con una precisión quirúrgica. Mi esposa les explicó como cortar la carne de las patas y costillas para un tradicional juriche wayuu. El asombro de los empleados fue descomunal y aun puedo recordar su rostro. Ellos llamaron al dueño del negocio quien observó los cortes con igual estupefacción diciendo “en mis muchas décadas de experiencia jamás había visto este arte de cortar las carnes”. Comprensivo, abierto y respetuoso el señor Lobel le obsequió a mi esposa dos libros de cocina.

Hoy momentos antes de asistir a Sabor Barranquilla reflexiono sobre ese mágico instante. Pienso en que las diversas formas en que norteamericanos y sudamericanos concebimos el mundo y actuamos sobre él no pueden expresarse mejor que en el arte cisoria: en las formas de cortar y trinchar las carnes.

Weildler Guerra Curvelo