San Juan del Cesar tiene una amplia zona rural y es tal vez el municipio con el mayor número de corregimientos del departamento de La Guajira. En más de sus 15 poblaciones los labriegos para subsistir cultivan sus pequeñas parcelas con frutos de pan coger, ante la mirada indiferente de los entes estatales.

En aquellos tiempos, a los que se refiere estos sucesos, las cosechas menguadas, raras veces dejaban un remanente que les permitiera comercializarlo. Los nativos casi siempre se veían obligados a viajar a la cabecera municipal para abastecerse de productos manufacturados para complementar los víveres de la canasta familiar: sardinas, jugos, arroz, pastas, gaseosas, galletas y elementos de aseos, entre otros artículos.

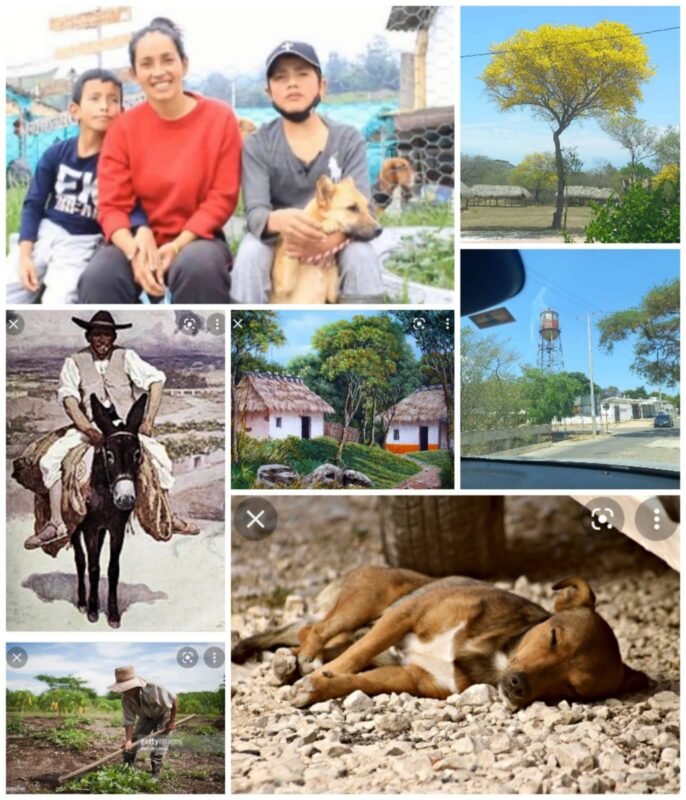

En Corral de Piedras, lindo caserío partido en dos por el río Cesar, a 30 minutos de San Juan, con una población que no sobrepasa los 1500 habitantes, debido a la fácil migración que existe hacia la cabecera municipal, sucedió esta historia de ficción.

De allá se vino al pueblo, un día de tantos, Alejandro Daza, reconocido personaje muy querido por sus paisanos de la aldea a comprar los artículos faltantes del mercado quincenal.

Al llegar al pueblo, el tendero de toda su vida, Simón Amaya, cuya tienda estaba ubicada en una calle mocha del viejo mercado público, le pidió que lo esperara un momento para atenderlo mientras terminaba de sacar del estante un lote de sardinas Picapica infladas, que según creencias populares son signo inequívoco de su peligrosidad al ingerirlas.

Era un riesgo para la salud de las gentes vender un producto de estas características, sentenciaba Simón Amaya. Todavía prevalecía la creencia que las sardinas infladas son un veneno mortal.

Alejandro, que observaba la operación con atención, pensaba que era un desperdicio botar todo ese alimento, habiendo tanta hambre en el pueblo. «No pasa nada», dijo para sus adentros. Así que, venciendo su acostumbrada timidez, le pidió a Simón Amaya que le regalara las sardinas sin ningún compromiso. Simón accedió, pero le hizo una advertencia:

«Usted se las lleva, pero bajo su responsabilidad, no quiero tener problemas».

«No se preocupe que Dios cuida de nosotros», dijo Alejandro todo eufórico.

Eran más de una docena de sardinas de las pequeñas que Alejandro acomodó en una de las cajas de cartón que llevaba, junto con otros víveres.

Desbordante de alegría llegó hasta la esquina de Albertico Gómez, frente al kiosquito, sitio donde se cuadraban las camionetas que viajaban a Corral de Piedras. Mientras hacía el recorrido de retorno a casa, Alejandro seguía pensando ensimismado en las sardinas infladas. Era un pensamiento recurrente, molesto, como una piedrita en el zapato. A pesar de que le había dicho a Simón que no se preocupara, en su mente repicaba la campanita de su consciencia:

«¿Qué tal qué yo envenene a mi familia?»

Su hogar estaba conformado por su esposa María y dos herederos. El mayor de 10 años, llamado Jaime y el niño de nombre José. Su familia era su principal patrimonio a la que amaba profundamente. En Corral de Piedras también vivía un hermano de Alejandro llamado Rodrigo, que tenía un hijo de 12 años, llamado Jairo.

La idea de las sardinas infladas seguía dando vueltas en la cabeza de Alejandro, cuando un rayo de lucidez llegó a su mente y lo transportó de inmediato hacia Nerón, el perro que lo había acompañado toda su vida y que era parte de la familia. «A Nerón lo queremos bastante, pero poniéndolo en una balanza, son más importantes mi mujer y mis hijos», pensaba.

«Vamos a probar con Nerón», decidió al fin. «Le preparamos un suculento plato de arroz revuelto con una cajita de sardinas, y lo observamos cuidadosamente durante tres horas. Si no le pasa nada, las sardinas están buenas», concluía.

Todas estas elucubraciones no tenían en cuenta a su familia, pues podían dar al traste con sus planes si les contaba los pormenores de su trama. Además, era evidenciar ante los ojos de su familia la precaria situación económica que padecía. No era tiempo de alarmarlos si tenía sus esperanzas puestas en la cosecha de maíz.

Cuando llegó a Corral de Piedras se trasladó de inmediato a su casa. A mitad del camino Nerón le salió al encuentro, con todas las manifestaciones de cariño de que fue capaz: Cabriolas y brincos, redondeles y meneadas de rabo, hociqueos y ladradas de bienvenida. Todo este amor animal le ablandó el corazón y lo puso de nuevo a pensar en el riesgo inminente al que sometería a Nerón. Sin embargo, desechó sus pensamientos y siguió con sus planes.

Había llegado de San Juan a eso de las dos de la tarde, pasó por un lado de los niños que estaban jugando en la sala y sin saludarlos se fue derechito a la cocina, sacó del cajón de los cubiertos un viejo abrelatas oxidado y abrió una sardina. Destapó su propio almuerzo servido en la mesa y sacó un poco de arroz y empezó a prepararle a Nerón el provocativo manjar.

Su mujer que no se había percatado de su llegada, al ver la mochila colgada en el tarugo se fue a buscarlo a la cocina. Lo encontró con un platico de peltre en la mano y le preguntó qué le pasaba y él la evadió con una mentira piadosa:

«Estoy preparándole a Nerón un remedio para las pulgas».

Nerón en su vida de animal, nunca se había sentido tan bien servido como aquel día fatal.

Debajo de la trinitaria del patio, el perro degustó su arroz con sardinas, servido en el platico de peltre, mientras su amo observaba complacido el voraz apetito de su tierno compañero, deseando en el alma que no se desatara una desgracia.

El animal terminó su almuerzo a las tres de la tarde. Tomó agua de la tacita de al lado, se acostó a hacer la siesta cerca del asiento donde estaba sentado Alejandro, que observaba la reacción del canino. Su sueño fue apacible. Sin embargo, Alejandro seguía observando que no hubiera ninguna convulsión en el animal.

Mientras Alejandro observaba al perro, su mujer lo observaba a él. Bastante intrigada se le acercó y le preguntó:

«¿Es que el remedio es tan efectivo que actúa inmediatamente y estás viendo caer las pulgas?».

Alejandro reaccionó: «No es eso». Me dijeron, «si le produce vómito, no se lo siga dando».

Así pasaron las siguientes dos horas sin que hubiera alarma manifiesta. Entonces Alejandro se dedicó a otros quehaceres porque entendió que ya el peligro había pasado. Nerón también cogió otros rumbos sin que nadie supiera de su perra vida.

Entonces Alejandro le propuso a su mujer que para la cena destapara cuatro sardinas, una para cada miembro de la familia. El plato iría acompañado con una porción de arroz, dos tajaditas de maduro, una rodaja de queso fresco y un tronquito de yuca. La familia sabía que cuando Alejandro viajaba a San Juan la comida venía reforzada. La cena terminó a las seis y media de la tarde. Todos salieron tranquilos a la puerta de la calle a refrescarse, sentados en sus asientos de cuero a ver pasar la vida.

Ya eran las siete de la noche y el mundo permanecía en calma. Todo fluía como fluye el manso río Cesar. Era una noche espléndida de diciembre con una lunota en el horizonte infinito.

De repente, apareció en la penumbra Jairo, el sobrino de Alejandro, enviado urgentemente por su padre, con la noticia que le estalló como un torpedo en el oído de Alejandro:

«Tío, mi papá le manda a decir que Nerón está muerto en la esquina de Saturnina Cuello».

Aquellas palabras retumbaron en sus oídos y su corazón empezó a latir aceleradamente. Se levantó y un intenso escalofrío recorrió su cuerpo de pies a cabeza. Su vista se tornó borrosa y su cuerpo se desbalanceó al punto que su mujer lo ayudó a sentarse de nuevo y lo socorrió con un vaso de agua. Sudaba frío y sus manos palidecieron. María le desabotonó la camisa y con su propio sombrero lo abanicaba para ayudarlo a respirar. Pasaron unos segundos eternos. Desesperantes.

Después cuando medio se repuso del impacto emocional reconoció frente a su cara el rostro de su mujer y entonces balbuceó descontrolado:

! María, corra, traiga a los niños, que las sardinas estaban envenenadas ¡

¿Cuáles sardinas?, respondió María.

! Las que nos comimos ¡, contestó Alejandro.

! No ves que se murió Nerón ¡, concluyó.

Jaime y José que presenciaban la escena, entonces intervinieron.

! Papá ¡, ¿qué hacemos?, dijo José.

! Métanse el dedo en la garganta y vomiten, vamos rápido ¡, dijo el papá.

! Pero nosotros no sentimos nada ¡, repuso Jaime.

! No importa, eso mismo le pasó a Nerón, no sentía nada y acaba de morir ¡, sentenció su padre.

Mientras los hijos conversaban con su padre, María corrió donde Mercedita, al frente de su casa.

«Niña Meche, regálame unos bruscos que sirvan para vomitar», le dijo María a la anciana, tratando de que no se le notara el desconcierto.

La anciana tenía fama de curandera, utilizando plantas medicinales que le traían de la Sierra Nevada. Así que en su casa tenía provisiones de yerbabuena, toronjil, romero, albahaca, jengibre, verbena, paico y todo el surtido de bruscos con que se hacen milagros en estas tierras alejadas del mundo. De allá salió María con una bolsa de manigueta repleta de especies vegetales que le proporcionó la niña Meche, sin que la pobre anciana fuera consciente de las afugias que padecía su vecina.

Cuando María llegó a la casa se incorporó al concierto de vomitadores que Alejandro dirigía nerviosamente:

«Vamos, otra vez», decía.

Se metían el dedo índice de nuevo y desgarraban: Huuumm, graaahh y vomitaban todo el revoltijo de alimentos procesados por el estómago, dejando en el piso de barro un archipiélago de residuos alimenticios con un olor a ácido muriático.

¿Qué trajiste ahí?, le preguntó Alejandro a su mujer.

«Manzanilla, que me regaló la niña Meche. Me dijo que las pusiera a cocinar y tomará bastante, que era muy buena para provocar el vómito».

En ese trajín pasaron toda la noche. El fogón atizado con leña de brasil no paró de arder con las tomas de manzanilla que ingerían desesperadamente. Tenían la remota esperanza que aquella emergencia no pasara a mayores, teniendo en cuenta que no sentían ni náuseas ni mareos. No había ningún síntoma de envenenamiento.

A las cinco de la madrugada cuando se dirigía al potrero a ordeñar las vacas, montado en su burro negro, Rodrigo cogió el camino que pasa por detrás de la casa de Alejandro, y al ver la iluminación del fogón en la cocina supuso que allí estaba María iniciando sus labores del día, y entonces se decidió a gritarle:

«María, dígale a Alejandro que el carro que mató a Nerón fue el de Monche Brito».

María no asimiló de inmediato la carga de realidad que traían las palabras de su cuñado y sólo después de un instante cayó en la cuenta de su mensaje liberador. Entonces, medio inclinada, se recostó en la banquita que tenía cerca del fogón donde acostumbraba sentarse a voltear las árepas para el desayuno. De su cuerpo salió una carga invisible que le atormentaba el alma desde hacía 10 horas. Su pecho se liberó de la opresión que no la dejaba respirar y entonces se echó a llorar desconsoladamente.

Después de un rato fue a la sala y le contó a su familia que Rodrigo al pasar para el potrero le dejó dicho a Alejandro que Nerón murió atropellado por la volqueta Mercury de Monche Brito, en la curva de Saturnina Cuello.

Alejandro quedó congelado y su mirada buscó otros horizontes que no fueran las caras tristes de su familia frustrada.

María descansó, pero en su alma quedó clavada una espinita que le dolía como cuando se hincaba con los rosales que tenía sembrados en el jardín del patio. En sus nostalgias empapadas de lágrimas recordaron a Nerón, afirmando que, en su larga vida de perro, jamás había causado a sus amos una mayor preocupación. Era un perro sumiso y obediente. Sólo cuando abusaron de su inocente animalidad, hizo pasar a su familia la peor pesadilla de la que se tenga noticias en Corral de Piedras. Sinceramente fue para ellos una verdadera noche de perros.

Luis Carlos Brito Molina