Nació en un pueblo de La Guajira, donde aprendió a escuchar las historias que rodeaban a las canciones. Sus creadores, una especie de caminantes con o sin trabajos fijos, vivían cantándole a tantos amores imaginarios o que habían partido sin florecer, rodeados de piques interminables entre acordeoneros, que el tiempo a su manera ha podido contar. Todo eso sirvió para que la música se le metiera en el cuerpo, hecho que se acrecentó cuando junto su familia llegó a Valledupar. Con el tiempo, esta ciudad se convirtió en una especie de ‘vaticano del vallenato’, cuya música originaria de la provincia se había trasladado por la fuerza que tomó su festival, que lo convirtió en el mejor punto de encuentro de un movimiento popular, cuyo oficio se elevó por la fuerza de lo que decían sus letras y músicas y más, por la forma como lo expresaban sus cantores y acordeoneros.

Después de salir del colegio, todas las tardes llegaba a un lugar que quedaba en una esquina diagonal a la plaza. Con el pasar del tiempo, ese se convirtió en un confesionario musical, donde logró colarse en las intensas charlas que tenían muchas personas, la mayoría mayores, cuya sabiduría le transformó el mundo. No hablaba, solo escuchaba historias de acordeoneros trotamundos, que en un mismo tiempo lograban estar en distintos lugares, haciendo oficios variados como el de acordeonero y cajero a la vez, sin que la gente los pudiera distinguir. O que cantaban tan profundo, que su voz se escuchaba al mismo instante en varios pueblos.

Esas discusiones terminaban siendo lideradas por una mujer, que con el paso del tiempo supo imponer su nombre: Consuelo Inés Araujo Noguera, un molde irrepetible. Cada vez que intervenía, su palabra profunda, llena de respeto hacia el pasado y de admiración al presente, buscaba enseñar el primero a su manera para que fuera conocido, pero eso sí, a investigarlo como correspondía. En medio de esas reuniones, llenas de discusiones con muchos bajos y altos ruidos, su presencia era el toque que solo podía dar una trinitaria que matizaba los colores de ese jardín, que se convertía en un permanente colorido que a manera de arcoíris siempre cerraba las tardes. En una de ellas, lo sorprendió, al interrogarle por qué siempre venía a ese lugar, cómo se llamaba y de dónde era.

Su respuesta le gustó mucho.

“Vengo a aprender algo de todo eso que saben. Soy Antonio Brito y nací en Barrancas, La Guajira”.

Desde ese instante se selló un afecto fraterno entre los dos que reafirmó que su mundo estaba signado con esa música que ella defendía. Faltando un día para dar inicio al Festival que ellos organizaban, le dijo: “No se vaya. Espere a que me desocupe”. La esperó durante dos horas. Al final de la tarde le dijo: “Como le gusta esto que nos gusta a nosotros, he decidido que sea jurado”. Entre sorpresa y alegría, corrió hacia ella y le dio un abrazo. “Está temprano mañana. Los concursos comienzan a las ocho”, dijo ‘La Cacica’.

Raudo llegó a la casa donde vivía con sus padres. Les contó todo lo que hacía en las tardes, después de salir de su casa y que ‘La Cacica’ lo había escogido como jurado de infantil y aficionado. Sus padres se sorprendieron y empezaron a comprenderlo todo. “A él le atrae es la música. Eso lo hereda”, dijo la madre, al tiempo que el padre le respondió: “A mí me gusta”.

Esa noche durmió poco, pensando en cómo sería ese mundo de ser jurado y tratando de entender qué más decían sus padres en el cuarto contiguo. Como en su colegio les habían dado los días en que se realizaba el festival, decidió levantarse temprano como le habían dicho y llegar al lugar de siempre, el mismo que se había convertido en su segunda casa.

Al llegar, una señora le indicó lo que debía hacer. Supo que un periodista de El Espectador y un reconocido compositor serían sus compañeros de jurado. Recogió las hojas donde debía poner las calificaciones. Al salir de la casa que oficiaba como oficina de turismo, un grupo lo abordó diciéndole que no podía ser jurado porque era muy joven. Ellos llevaban mucho tiempo defendiendo esa música, pero no eran tenidos en cuenta. Ante ese recibimiento, decidió regresarse y contarle a ‘La Cacica’ lo que había ocurrido. Ella solo atinó a responderle: “Espérame”.

Al desocuparse, lo acompañó a donde estaba el grupo disidente. “¿Qué pasa con el muchacho?”, les dijo. Después de una explicación extensa por parte de ellos, les manifestó: “Es verdad, ustedes tienen razón. Es una persona joven y ustedes saben mucho. Por eso lo puse de jurado, para que aprendiera”. Esas últimas palabras sellaron la inconformidad.

Todo transcurrió en medio de lo que significa ese festival para quienes concursan y asisten. El periodista buscó refugió en Antonio Brito, por considerar que, a pesar de su juventud, hablaba con la experiencia de un viejo conocedor. Le dio una tarjeta y lo hizo prometer que, si iba a Bogotá, lo buscaría para ayudarlo a publicar todo eso que decía tenía escrito.

Dos años después de ese encuentro, ya había participado en el festival como compositor y las canciones inéditas presentadas habían sido de la aceptación del público y había sido llamado como jurado en otras categorías. Si bien es cierto que su imagen crecía, sintió que debía buscar nuevas oportunidades para estudiar, así le tocara sacrificar el llamado de la música. Esa decisión la pensó más de una vez. Siempre el freno era su madre y sus hermanos.

En los primeros días de octubre de 1980, tomó la decisión de marcharse a tierras lejanas y desconocidas. Salió a la una de la tarde de la estación de Coopetran. Después de recorrer más de veinticuatro horas, metido en un bus que no se cansaba de devorar caminos, llenos de lomas, montañas y trochas, en donde los primeros recorridos del viaje fueron cubiertos por un calor intenso al que estaba acostumbrado, al tiempo que disminuía la distancia, el frío les sacudía el alma. Llegaron a las seis de la tarde a la estación. Cogió su maleta de cuero color marrón. Buscó que le indicaran como se hacía una llamada local. Cambió un peso por unas monedas y llamó al único contacto que tenía, residente en Bogotá. Al contestarle, le dijo:

—William Saa, hermano, ¿cómo estás?

—¿Con quién hablo?

—Te habla Antonio.

—¿Qué hubo hermano? ¿Cómo están por allá?

—Acabo de llegar a Bogotá.

Después de darle la dirección, a la media hora de estarlo esperando llegó su compañero de estudio. En el recorrido le contó todo lo concerniente a su decisión. Con un abrazo, se reafirmó lo fundamental que sería ese hermano de causa, en su locura para muchos de haberse venido, para otros, es de valiente haberlo hecho.

Dos años después, un lunes ocho de marzo, el día había amanecido con amagos de lluvia. Pese a ese grisáceo panorama y las diversas voces que le dijeron varias veces que no fuera a esa cita porque para llover Bogotá no tenía un horario determinado, se había puesto su mejor vestido para visitar en El Espectador de la avenida 68 con calle 22, a un periodista que unos años atrás había conocido en el Festival Vallenato y le había prometido ayudarle en sus sueños de publicar unas entrevistas hecha a diversos protagonistas de esa música.

Su forma de ser no había cambiado. Era el muchacho inquieto y locuaz, que llevado por las ganas de superación había llegado a una ciudad que poco conocía. Delgado y con una mirada profunda, leía cuanto texto llegaba a sus manos, una de las tantas maneras que tenía de matar el tiempo ante la imposibilidad de tener una mejor estabilidad que lo sacara del momento que vivía.

Al salir del edificio conocido como ‘la vecindad del Chavo’, sintió un fuerte frío que le cubrió todo el cuerpo. Se persignó varias veces y bajó rápido a la carrera trece de la calle cuarenta y cinco. Tomó el bus que recorría directo hasta llegar a la veintiséis con carrera treinta, cuya parada en la avenida 68 le posibilitaba acercarse a la sede de ese diario. Llevaba en un folder de papel, cuatro textos escritos a mano que contenía igual número de historias, cuyos protagonistas eran hombres sumisos, tocadores, cantadores y compositores de una música rebelde y fuerte, cuyos lugares de origen estaban vinculados con quien había desgrabado en una noche hasta cogerlo la madrugada, unas notas que contenían dolor y alegría, luchas llenas de llanto y una fe cubierta de esperanza que algo podía pasar con eso que había iniciado, lejos de ese lugar frío donde lo salvaban las ganas de surgir.

Lo sacó de su pensadera el frenar del bus en el lugar donde le habían dicho era la parada indicada. Se bajó nervioso. Era un lugar que no conocía. Recorrió con mucho cuidado los metros que lo separaban hasta llegar a una casa inmensa color blanco, cuyos dos pisos la hacían diferente a las demás como se lo indicaron. Al llegar se dirigió a la recepción. Una joven mujer lo atendió. Preguntó por Rodo. “¿Quién le busca?”, le respondió mientras cogía el teléfono. Le dio su nombre y pudo ver por una amplia rendija la imagen de la persona que buscaba.

Sintió alegría, porque podía hablar con la persona que le prometió ayudarle en la publicación de sus trabajos, pero la voz de la recepcionista lo sacó de ese sueño, que lo hizo aterrizar en una dura realidad. “La persona que busca no se encuentra”, le dijo. Sintió rabia, pero se contuvo, al ver salir de una oficina contigua, a un señor canoso, con gafas gruesas y vestido elegante. Ese instante lo aprovechó para preguntarle.

—¿Quién es ese señor?

—Don Guillermo Cano, el director del Espectador.

—¿Será que puedo hablar con él?

—No sé, déjeme y le pregunto.

Mientras ella entraba a la oficina, vio rodar varias lágrimas que se secó por su pronta aparición. “Ya lo atiende. Usted tiene mucha suerte, que don Guillermo lo reciba es un milagro, por sus ocupaciones”, manifestó. “Ese señor es mi ángel”, dijo para sí.

Al entrar, vio una oficina sencilla que lo invitó a darle un saludo lleno de respeto.

—Gracias por recibirme don Guillermo. Me alegra conocerlo. Soy Antonio Brito, vengo de Valledupar y tengo mis inquietudes por la escritura.

—¿Lo han publicado?

—No.

—Déjeme ver lo que tiene— dijo mientras extendía su mano izquierda. Al ver que eran unos manuscritos, se los devolvió.

—No le puedo recibir esos textos así. ¿Sabe escribir a máquina?

—Si señor.

Llamó a la recepcionista y le dijo: “Indíquele al joven Brito dónde hay una máquina para que pase lo que trajo. Se los entrega a ella”.

Se despidió de don Guillermo Cano, mientras para sus adentros, volvió a repetir, “él es mí ángel”. Salió con ella, quien lo llevó a unas máquinas de escribir inmensas que nunca había visto. Eran las once de la mañana. Se acotejó y empezó a pasar lo que había hecho a mano. Cuatro horas después se dirigió a la recepcionista y le entregó las cuatro notas pasadas en limpio como le ordenó el director del periódico.

Se despidió de ella y buscó la estación que lo llevara al lugar de donde había salido. Mientras el bus hacia sus paradas obligadas, cada una de ellas le llenaban el cerebro de muchas reflexiones: era la primera vez que no protestaba por una injusticia. Era la primera vez que un director de un medio tan reconocido, recibía a un perfecto desconocido que salió de su tierra en busca de un sueño. Era la primera vez que pensaba en la existencia de ángeles de carne y hueso. Sin darse cuenta, el recorrido fue menos largo que el de ida.

Al bajarse, empezaron las gotas a besar las calles por donde empezó a transitar hasta llegar al ruidoso lugar donde lo recibieron y lo trataban con tanta hermandad. Mientras pensaba en esos detalles, concluyó que su vida estaba rodeada de muchos ángeles, situación que nunca se había percatado podía tener. Lo sacó de sus pensamientos el grito que le pegó un compañero de verdad. “¡Hermano! ¿Cómo te fue?»

No podía ocultar lo que vivió en El Espectador. Contó uno a uno los detalles vividos, solo que al llegar a lo primero que le pasó, guardó un profundo silencio, para saltar a la generosa acción del director de ese medio, donde repetía y repetía, con la anuencia de ese alcahuete especial en que se había convertido su compañero de clases cómo alguien tan importante lo recibió en su oficina.

Tuvo que llegar el jueves de esa semana, para entender que valió la pena hacer todos los esfuerzos que hasta ese momento su enjundia había producido. Eran las seis de la mañana, cuando su sueño fue interrumpido por un golpe en la puerta de su habitación. Se sobresaltó y medio adormitado corrió a abrir la puerta. “William, ¿Qué pasó?“

Mientras lo abrazaba fuerte, le mostraba la nota que había salido en El Espectador. Los elogios iban y venían, mientras el recién estrenado escribiente no salía de su asombro y alegría a la vez, que se repitió con más publicaciones los tres días siguientes, que fueron aprovechados para desgrabar más entrevistas, esta vez no serían pasadas en el periódico porque le fue facilitada una vieja máquina que tenía su dador de posada.

El lunes siguiente, se presentó al medio que le había dado la oportunidad de escribir. Quería darle las gracias a don Guillermo Cano, quien creyó sin conocer lo que llevó, y presentarle nuevas notas sobre la música de su tierra. Después de esperarlo, pudo hablar con ese nuevo ángel en su vida. Con su saludo, le habló de los nuevos trabajos que le traía. El hombre curtido en las lides del buen periodismo, solo atinó a decirle: “Me gustó su estilo, por eso lo publicamos. Frente a lo nuevo le diré, que no puedo publicarle más en lo nacional, pero si en la ‘sección Costa’ que abrimos precisamente hoy”. Sin decirle más nada, escribió una nota. “Llévesela a Rodo, quien estará al frente de todo lo del Caribe”. Así lo hizo después de preguntarle a la recepcionista qué debía hacer.

Al tenerlo al frente, aparte de saludarlo, le entregó la nota. “Vi lo que le publicaron, qué bueno”, él dijo. Desde ese instante, se le abrió un camino que se ha mantenido a pesar de su partida, que le dolió tanto como si hubiera partido un padre, porque ‘el ángel lo sigue acompañando en cada sueño de seguir narrando las historias’, cuyos protagonistas iniciales son aquellos campesinos analfabetos y ágrafos que tuvieron la fortuna de tener tantas generaciones continuadoras de todo ese legado musical.

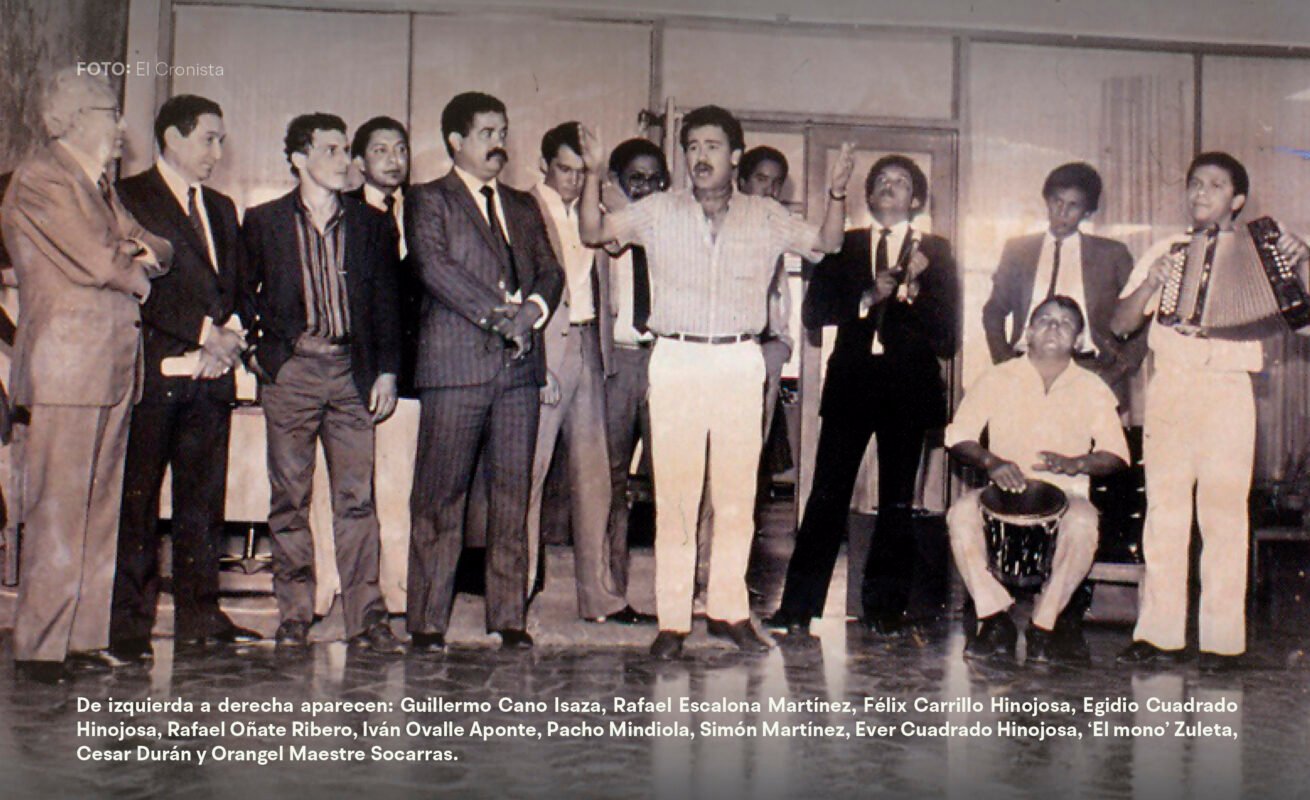

Son muchos los instantes, en que el recuerdo de don Guillermo Cano se hace visible, al surgir la película, unas veces en blanco y negro, otras llenas de variados colores que ayudó de gran manera a la música vallenata con su diversidad, salidos de la ruralidad campesina para recorrer caminos urbanos de aquí y tantos lugares del mundo. Antonio Brito, solo atina a darle un gracias eterno a ese ‘ángel natural’, a ‘ese ser que fue más que amigo para con la música vallenata’, el mismo que encontró nuestra tierra a través de diversos luchadores, muchos de ellos, recogieron en diversos tiempos tantos hechos musicales de anónimos creadores. Como olvidar la pluma de Florentino Goenaga, Antonio Brugés Carmona, Rafael Caneva, Enrique Pérez Arbeláez, Manuel Zapata Olivella, Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio, Ciro Quiroz Otero y muchos más, quienes lo hicieron antes que ‘La Cacica’ construyera su ‘Carta Vallenata’, convertida con el pasar del tiempo en una voz especial y creíble, para que la provincia se comunicara con el resto del país. Luego, con su anuencia, se consolidó ese proceso que le permitió llevar a la sede del periódico, sin importar el lugar donde fuera, el lanzamiento de tantos festivales vallenatos. Siempre se veía alegre, con una risa especial de muchacho bueno, que esbozaba cada vez que los acordeones y cantos se abrían con sus canciones especiales. Su sencillez se hacía evidente, al llegar alguien que quería escribir sobre esa música, que le hacía recordar a Antonio Brito, el muchacho tozudo que le ganó a la incredulidad, que se hizo amigos de sus hijos y que nunca ha dejado de hablar sobre el vallenato.

Félix Carrillo Hinojosa